生成AI・AIエージェントの最前線:事例・トレンドから見る2024年の成果と2025年の加速のために

目次

はじめに

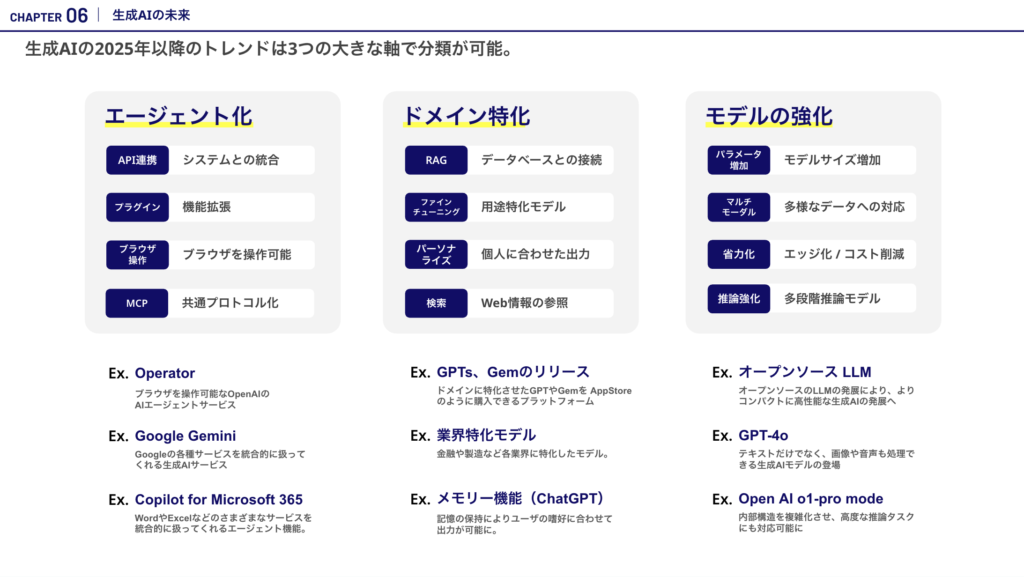

近年、大規模言語モデル(LLM)を活用した生成AIが急激に進化しています。ChatGPTをはじめ、ClaudeやGoogle Geminiなど、多段階推論やブラウザ操作を行う“エージェント技術”が次々と登場。企業の業務現場では、従来の「データ分析」や「問い合わせ対応」だけでなく、ウェブ操作やメール送信などより包括的な業務自動化にまで踏み込む事例が増えています。

しかし、その一方で「そもそもAIやエージェントは業務改革を本当に推進しているのか?」「使いこなしに必要なスキルとは何か?」といった課題も山積。今回は、AIエージェントの最前線事情と2025年以降のビジネス展望を読み解きます。

スピーカー紹介

- 川俣彰広(株式会社Lightblue/営業部長)

新卒で株式会社ワークスアプリケーションに入社しエンタープライズ向け営業及びマネージャーとして個人年間売上No.1、年間目標3年連続達成。 2019年からWovn Technologies株式会社にてエンタープライズ向け営業及びマネージャーとして従事し、初年度から個人営業売上No.1を達成。 営業支援のフリーランスを経て、2023年にLightblueの営業部長としてジョイン。

- おざけん(小澤健祐)

一般社団法人生成AI普及協会、協議員。書籍「生成AI導入の教科書」など1000本以上のAI関連記事を執筆。その他、AI領域で幅広く活動。AIベンチャー「Carnot」の事業戦略や生成AI教育事業を展開するCynthalyの顧問、日本最大のAI活用コミュニティ「SHIFT AI」のモデレーター&パートナーインフルエンサー、ディップの生成AI活用推進プロジェクト「dip AI Force」の推進も務める。AIに関するトークセッションのモデレーターや登壇も多数。

AIエージェントの現在地|2025年に向けた2大トレンド

多段階推論モデルの高度化

川俣「最近は、ChatGPTやClaude、Geminiなどが“目標を達成するためのステップを自律的に考える”多段階推論モデルへ移行しています。例えば、プログラミングタスクでもシンプルなコードだけでなく、複雑な小規模ゲームの制作まで自動化できる事例が出始めました。これは仕事の仕方自体を変えるインパクトがあります。」

おざけん「Anthropic社のClaudeが『3.7 Sonnet』にバージョンアップして、コード生成の精度が格段に上がってるんですよね。いまや『ポケモン風ゲームを作って』といった一見難しい指示にも対応できるレベルになり、驚きです。」

ブラウザ操作型エージェントの隆盛

おざけん「もう1つの大きな流れが“ブラウザ操作型エージェント”です。ChatGPTの新機能“operator”では、外部サイトへ自動アクセスしてフライト検索をし、予約画面まで進行してくれる。定型業務はもちろん、調査→資料作成といった流れを丸ごと任せる将来像が見えてきました。」

川俣「とはいえ、人間がチェックすべきリスク管理や、セキュリティ面の課題はまだ残っています。早い段階からエージェントの特性を把握し、導入方針を定めることが重要になりそうです。」

「業務変革」は本当に進んでいるのか?

川俣「2023年からChatGPTが登場して、各社が試験導入を進めていますが、実際には『利用率が10~20%ほど』『思ったほど変革が起きていない』という声も多い。

原因を探ると、“プロンプトを打つだけ”では適用範囲が狭い、あるいは社内情報との連携要望が強いなど、様々な要件が浮かび上がってきます。さらに、エージェント技術の発展で“もっと複雑な業務に適用できる”可能性はある一方、まだ多くの企業が着手できていないんですよね。」

おざけん「それは“AIを単なる業務効率化ツール”と捉えてしまうケースが大きいと思います。もちろん効率化は大切ですが、それだけでは既存業務の枠組みを超えません。AIが得意なこと、不得意なことを踏まえた上で仕事そのものの定義を変えていく必要があるんです。」

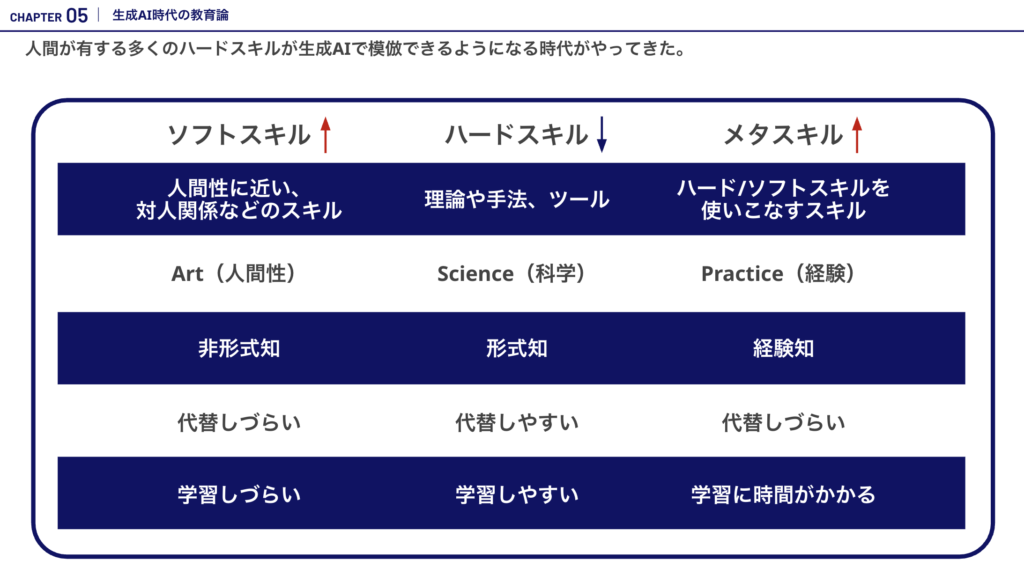

生成AIと“思考力”|ソフトスキル・ベーススキルの再定義

おざけん「多くの日本企業では『正解のある問題を素早く解く』ことに慣れており、生成AIを“解答ツール”扱いしがち。でも本来は『100点満点だけがゴールではなく、200点・300点へ広げられるかもしれない』領域を探求するのがAIの醍醐味なんです。

だからこそ“戦略を考える力”“対話力”“課題を設定する力”といったソフトスキルや思考フレームワークが、これまで以上に重要になります。」

川俣「いわゆるハードスキル(マーケティングやプログラミングなど)はどんどんAIに置き換えられる。『どういうビジョンでサービスを作るか?』『どのように顧客とコミュニケーションを取るか?』など、人間だからこそ生み出せる価値創造の部分がコアになっていくわけですね。」

実例①:イベント企画における生成AI活用

川俣「社内で合宿イベントを企画したとき、従来ならマーケ部門や若手社員がタスクリストを作る→上司がレビュー、何度も修正…という流れでした。ところが今回、AIを使ったら上司(代表)がAIに指示し、数分でドラフトが完成しちゃう。

メンバーは、そこをベースにリアルでの集客アクションや顧客対話に注力できるようになり、結果的に効率が大幅に上がりました。」

おざけん「ただし『AIに作らせればOK』ではなく、『目的がどこにあるか』をブレなく持ち、必要な箇所を修正・再生成させる指示力が必須です。マネージャー側にこそAI活用の余地があると言えるかもしれません。」

実例②:採用スカウトメールの改善と成果

川俣「もう1つ印象的だったのが、採用プラットフォーム“ビズリーチ”でのスカウトメールです。

従来はテンプレートで一斉送信し、開封率1%という厳しい状況でした。そこで候補者の経歴に合わせて文章を自動生成するアシスタントを作成したところ、開封率が6倍の6%に向上。営業活動でもよくある“カスタマイズメール”の考え方を採用にも転用したわけですね。

コピペ作業は増えましたが、成果(採用数やアポ率)が大きく伸びたのがポイント。これは効率化ではなく、『戦略的に開封率を上げる』という発想が勝因になりました。」

組織導入のポイント|アシスタント活用と推進体制

思考フレームワークをアシスタント化

おざけん「『誰でも自由にChatGPTを使ってね』だけでは、正直あまり成果が出ない。重要なのは、思考回路(フレームワーク)をテンプレート化して社内共有することです。つまり、一部の上層部やマネージャーが“意図やノウハウ”を埋め込んだアシスタントを用意し、現場が簡単に使える仕組みにする。

それによって、AI活用のハードルが下がり、ノウハウが“暗黙知”から“形式知”へ変わっていきます。」

経営層・部門長のコミットメント

川俣「清水建設さんでは2ヶ月で50種類ものAIアシスタントが現場主導で作られ、1万2,000回利用されたり、関西テレビさんでは15名のアンバサダーが部門長レベルで配置され推進にあたったりしています。経営層や部門長レベルがプロジェクトを牽引すると、組織的な広がりが圧倒的に早いんです。

また、最新の生成AIを常に触れる環境を整え、“試行錯誤が自然に行える文化”を育てることも鍵だと感じます。」

おわりに

今回のウェビナーを通じて見えてきたのは、AIエージェントや生成AIを“どう使うか”だけではなく、“人間は何をすべきか”を再定義するという視点の重要性です。

「業務効率化ツール」に留まらず、戦略やアイデア創出を強化し、従来の枠組みを超えて価値を生み出すためのテコとしてAIを活用していくことが、2025年に向けた大きな課題といえるでしょう。

川俣「AIを導入して終わりではなく、実際に成果へ繋げるには『人の思考フレームワーク』や『組織の推進体制』が不可欠だと改めて感じますね。」

おざけん「日々の業務で少しずつ生成AIと対話し、“暗黙知を形式知化”していく。そうした積み重ねが2〜3年後には大きな差を生むはずです。会社を変えたいなら、まず自分の思考回路をAIに教え込むことから始めてみてください。」

こうした取り組み例は、ごく一部にすぎません。すでに多くの企業がAIエージェントによる業務変革を模索中であり、今後も新たな成功事例や課題が明らかになるでしょう。

「どう導入するか」「どう使うべきか」悩んでいる方は、ぜひ本記事のポイントを参考に、自社なりのアプローチを模索してみてください。